解锁明帝说日:文言文到白话文的精彩翻译

在中国浩瀚的历史长河中,古代文学犹如璀璨星辰,点缀着华夏文明的夜空。其中,“明帝说日”的故事,虽简短却意蕴深远,不仅展现了古代帝王对自然现象的深刻洞察,也折射出古代中国的科学思维、哲学思想及文化教育等多个维度。让我们一同穿越时空,探寻这段文言文背后的丰富内涵。

科学探索之光

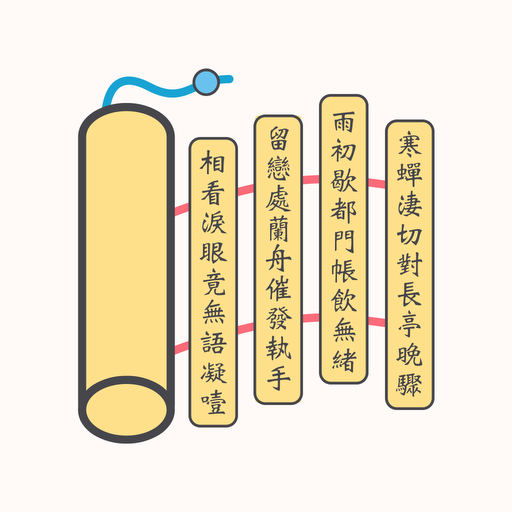

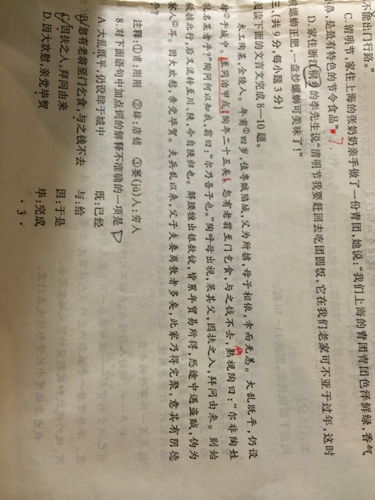

“明帝说日”的故事,记载于南朝宋刘义庆所著的《世说新语》中,讲述的是东晋明帝司马绍儿时对日食现象的好奇与理解。一日,晋明帝坐在晋武帝膝上,恰逢有人报告长安出现日食。在古代,日食被视为天象异变,常引发人们的恐慌与不安。然而,年幼的明帝却表现出了超乎常人的冷静与智慧,他问道:“何不言日食之余,如月在天?”这句话透露出他对天文现象的基本认识——日食并非太阳消失,而是被月球遮挡所致,剩余部分仍如月亮般挂在天空。

这一问,不仅展现了明帝敏锐的观察力和逻辑推理能力,也体现了古代中国人对自然现象进行科学探索的精神。在那个没有现代望远镜和天文理论的年代,人们能够依据直观观察和朴素的自然哲学,对宇宙奥秘进行初步解读,实属不易。明帝的说法,虽朴素却富含科学萌芽,预示着中国古代天文学发展的潜力。

哲学思辨之深

“明帝说日”的故事,还蕴含着深刻的哲学意蕴。日食,作为自然界的一种周期性现象,被古人赋予了多重象征意义。在儒家思想中,天象被视为上天对人间的警示或褒奖,日食往往被解读为君主失德或国家将有灾难的预兆。而明帝以孩童之口,提出“日食之余,如月在天”的观点,无意间挑战了这一传统解释,引导人们从更加客观、理性的角度审视自然现象。

这一视角的转换,实际上触及了中国古代哲学中“天人合一”与“人定胜天”两种思想的交锋。一方面,“天人合一”强调人与自然的和谐共生,认为人的行为应当顺应自然规律;另一方面,“人定胜天”则鼓励人类通过智慧与努力,理解并掌握自然规律,从而改善生活条件,减少自然灾害的影响。明帝对日食的理解,虽未直接表述为“人定胜天”,但其在孩童时期就展现出的探索精神,无疑为后世追求科学真理、勇于挑战自然奥秘的哲学思想埋下了种子。

文化教育之重

“明帝说日”的故事,更是中国古代重视儿童教育、鼓励独立思考的生动例证。晋明帝司马绍自幼聪明好学,他的成长环境充满了浓厚的文化氛围。东晋时期,虽然战乱频繁,但文化教育事业并未因此荒废,反而因士族阶层的兴起而得到了一定程度的推动。明帝作为皇室成员,自幼接受良好的教育,不仅学习儒家经典,还接触到了天文、历法等自然科学知识,这为他的智慧与见识打下了坚实的基础。

从“明帝说日”中,我们可以看到,古代中国的教育不仅注重知识的传授,更强调培养学生的观察力、思考力和创造力。明帝面对日食这一自然现象,不是盲目恐惧或盲目信奉传统解释,而是运用所学,提出自己的见解,这体现了教育对于培养个体独立思考、勇于探索精神的重要性。这种教育理念,对于当今社会的教育改革,依然具有启示意义。

社会心理之映

此外,“明帝说日”的故事,也是当时社会心理的一种反映。在东晋时期,由于政权更迭频繁,战乱不断,社会动荡不安,人们对于稳定与和平的渴望尤为强烈。日食等天象异变,往往加剧了民众的恐慌心理,成为社会秩序不稳定的一个因素。明帝以孩童之纯真视角,简化复杂的天文现象,给予人们一种心理上的安慰——即便是看似灾难性的天象,也不过是自然界的常态,不必过分恐慌。

这种心理慰藉,实际上是一种社会情绪的稳定器,有助于缓解因未知和恐惧引发的社会动荡。明帝的智慧与勇气,不仅展现了个人的才华,也在一定程度上稳定了民心,体现了领导者在危机时刻应具备的冷静与担当。

结语

综上所述,“明帝说日”这一简短的故事,以其独特的魅力,跨越千年的时空,向我们展示了古代中国在科学探索、哲学思辨、文化教育以及社会心理等多个维度的深刻内涵。它不仅是对一个聪明孩童的赞美,更是对古代中国人勇于探索、勤于思考、重视教育、关注社会心理等优秀品质的颂扬。在当今社会,当我们仰望星空,探索宇宙的奥秘时,不妨回望历史,从“明帝说日”中汲取智慧与勇气,继续前行在科学探索与人类文明进步的道路上。

- 上一篇: 揭秘Transportation:含义与必备词组大揭秘

- 下一篇: 揭秘:喜羊羊的伴侣究竟是谁?

-

揭秘明帝论日的文雅之言:古文今译的奇妙之旅资讯攻略01-09

揭秘明帝论日的文雅之言:古文今译的奇妙之旅资讯攻略01-09 -

文言文《五十步笑百步》全文的现代汉语翻译资讯攻略11-04

文言文《五十步笑百步》全文的现代汉语翻译资讯攻略11-04 -

如何将文言文《羊斟以私败国》全文翻译成现代汉语?资讯攻略03-21

如何将文言文《羊斟以私败国》全文翻译成现代汉语?资讯攻略03-21 -

网页翻译怎么做?资讯攻略03-31

网页翻译怎么做?资讯攻略03-31 -

《陌上桑》的精彩译文解析资讯攻略02-06

《陌上桑》的精彩译文解析资讯攻略02-06 -

掌握金山词霸,轻松搞定英文翻译资讯攻略11-22

掌握金山词霸,轻松搞定英文翻译资讯攻略11-22