揭秘心灵之痛:为何说'哀莫大于心死'是最深沉的绝望?

在这个纷繁复杂的世界里,我们常常听到一句话:“哀莫大于心死。”这不仅仅是一句古老的成语,更是现代人心灵深处的一种共鸣。它如同一道深邃的哲学命题,引人深思,触动着每一个渴望理解与共鸣的心灵。那么,何为“哀莫大于心死”?让我们一同探索其背后的深层含义,感受那份超越言语的哀愁与反思。

心死,何为哀之极?

“哀莫大于心死”,这句出自《庄子·田子方》的成语,原意是指思想的和记忆的消失,是精神层面的极致悲哀。在现代语境下,它被赋予了更广泛的意义:最悲哀的事,莫过于心灵的枯竭,思想的顽钝,以及由此而生的麻木不仁。当一个人的心如同死灰,对周围的一切都失去了兴趣和热情,那种绝望与无助,远比肉体上的痛苦更加难以承受。

心死:思想的停滞与麻木

“心死”并非字面意义上的心脏停止跳动,而是指一种精神上的萎靡与消沉。它如同一片荒芜的沙漠,曾经生机勃勃的绿洲已不复存在,只留下一片死寂与荒凉。在这种状态下,人们往往失去了对生活的热爱,对梦想的追求,甚至对自我的认知也变得模糊不清。他们变得冷漠、无动于衷,对周围的人和事都失去了兴趣和反应,仿佛整个世界都与他们无关。

从个人到社会的映射

“哀莫大于心死”不仅是对个人精神状态的一种描述,更是对社会现象的一种深刻反思。在这个快节奏、高压力的社会中,人们往往忙于奔波,却忽略了内心的修养与成长。当心灵的土壤得不到滋养,思想的种子便难以生根发芽,最终导致心灵的荒芜与死亡。这种“心死”的现象,在个人层面表现为缺乏动力、丧失激情;在社会层面,则可能表现为道德滑坡、人情冷漠、价值观扭曲等一系列问题。

探寻“心死”的根源

那么,是什么导致了“心死”的发生呢?或许,我们可以从以下几个方面来探寻其根源:

1. 生活的重压:现代社会的竞争日益激烈,人们面临着来自工作、学习、家庭等多方面的压力。长期的压力积累,容易让人产生疲惫感和无力感,进而导致心灵的枯竭。

2. 价值观的缺失:在物质主义盛行的今天,人们往往过分追求物质享受而忽视精神追求。当精神世界得不到满足时,便容易陷入空虚和迷茫之中。

3. 人际关系的疏离:随着科技的发展和信息时代的到来,人与人之间的交流变得越来越少。孤独感和隔阂感逐渐增强,使得人们难以找到心灵的寄托和归属感。

4. 逃避与放弃:面对困难和挑战时,一些人选择逃避和放弃而不是勇敢面对。这种消极的态度会进一步削弱他们的意志力和自信心,加剧心灵的死亡。

拯救“心死”的良药

面对“心死”的困境,我们并非无计可施。以下是一些可能的解决之道:

1. 自我反思与成长:定期进行自我反思,了解自己的内心需求和愿望。通过阅读、学习、旅行等方式拓宽视野、增长见识,激发内心的热情和动力。

2. 建立健康的人际关系:主动与他人沟通交流分享彼此的想法和感受。在相互支持和帮助中感受到温暖和力量重建心灵的桥梁。

3. 培养兴趣爱好:找到自己喜欢的事情并投入时间和精力去做。兴趣爱好不仅能让我们感到快乐和满足还能激发我们的创造力和想象力让心灵得到滋养和成长。

4. 树立正确的价值观:在追求物质享受的同时也要注重精神追求。树立正确的价值观和人生观明确自己的目标和方向让生活充满意义和价值。

结语

“哀莫大于心死”不仅仅是一句成语更是一个深刻的哲理命题。它提醒我们要时刻关注自己的内心世界保持心灵的活力和热情。只有这样我们才能在纷繁复杂的世界中保持清醒和坚定不断前行实现自己的梦想和价值。让我们共同努力让心灵之树常青让生命之花绽放!

-

揭秘:“哀莫大于心死”之后,真的是“心死莫过于会心一笑”吗?资讯攻略11-19

揭秘:“哀莫大于心死”之后,真的是“心死莫过于会心一笑”吗?资讯攻略11-19 -

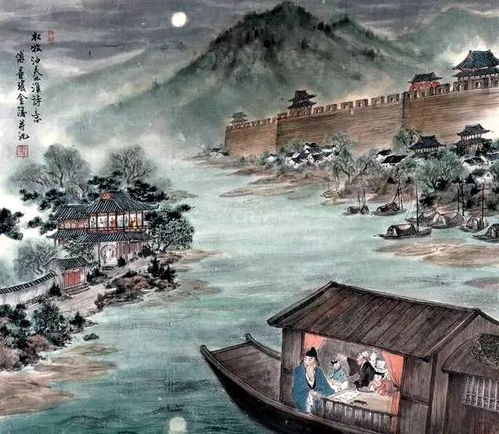

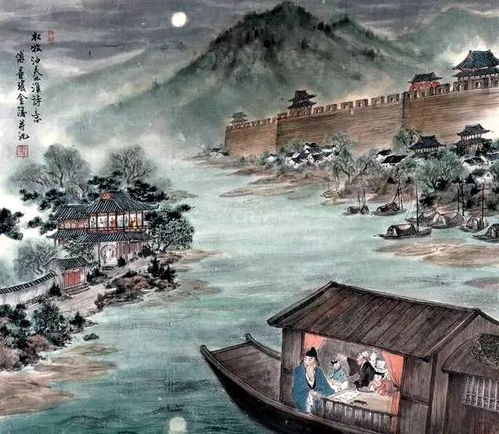

解析:商女为何无视亡国之痛,隔江仍吟唱《后庭花》资讯攻略11-21

解析:商女为何无视亡国之痛,隔江仍吟唱《后庭花》资讯攻略11-21 -

-

高晓松离席真相:揭秘他为何退出《奇葩说》第二季?资讯攻略04-14

高晓松离席真相:揭秘他为何退出《奇葩说》第二季?资讯攻略04-14 -

揭秘:为何相逢被比喻为一首动人的歌?资讯攻略02-28

揭秘:为何相逢被比喻为一首动人的歌?资讯攻略02-28 -

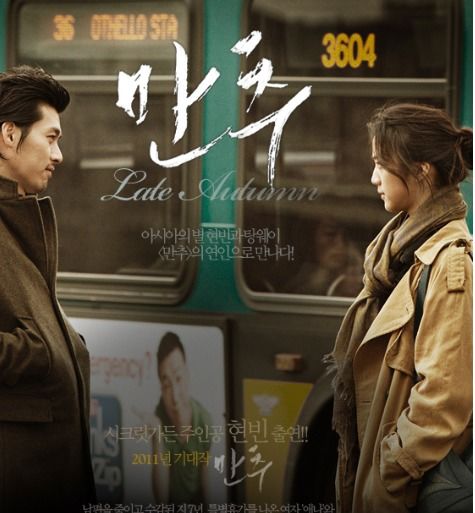

电影《晚秋》的结局是什么?资讯攻略12-04

电影《晚秋》的结局是什么?资讯攻略12-04