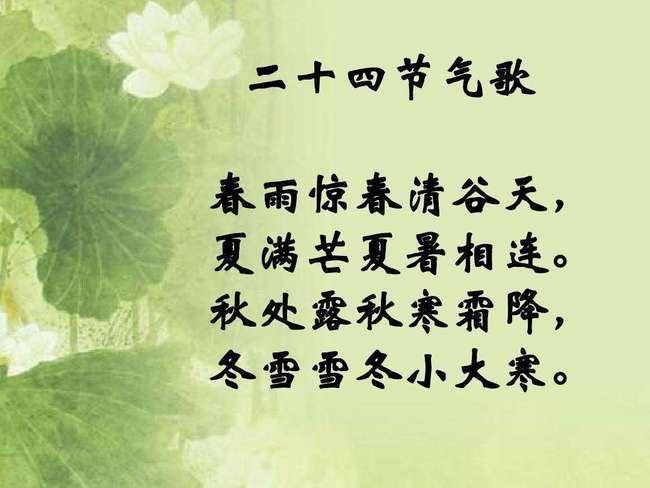

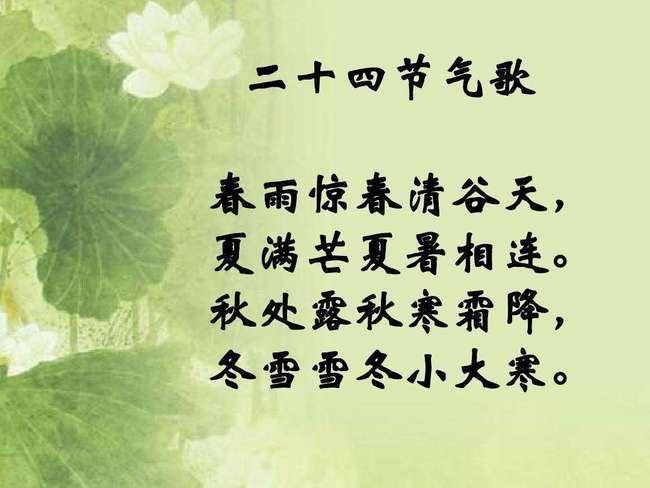

惊蛰之谜:揭秘二十四节气中的万物复苏之时

在中国古代农耕文化中,二十四节气扮演着至关重要的角色,它们不仅仅是时间的划分,更是指导农业生产、反映自然节律变化的重要依据。其中,惊蛰作为二十四节气中的第三个节气,标志着春天的深入和自然界万物复苏的开始。下面,我们就来详细了解一下惊蛰的含义、特点、习俗以及它在农耕生产和日常生活中的应用。

惊蛰的含义

惊蛰,又称“启蛰”,通常出现在每年公历的3月5日或6日,是春季的第三个节气。在历史上,惊蛰原名为“启蛰”,但在汉朝时期,为了避免与汉景帝刘启的名讳相冲突,被改称为“惊蛰”。这一节气反映了自然生物在节律变化的影响下,开始萌发生长的现象。时至惊蛰,阳气上升,气温逐渐回暖,春雷乍动,雨水增多,大地呈现出一派生机勃勃的景象。

惊蛰的气候特点

惊蛰时节,气温回升迅速,尤其是北方地区,平均气温普遍达到0℃以上,而南方地区则更为温暖,平均气温多在8℃至15℃之间。伴随着气温的回升,降水量也明显增加,大部分地区进入了一年中最为湿润的时期。值得注意的是,虽然“春雷惊百虫”是惊蛰的标志性特征,但实际上,这一节气的“春雷”现象主要出现在我国南方部分地区,北方地区则以气温回暖和降水增多为主要表现。

惊蛰在农耕生产中的重要性

惊蛰节气在农耕文化中占有举足轻重的地位,被视为春耕的开始。随着气温的回升和雨水的增多,土壤逐渐解冻,农作物进入生长的关键时期。在北方,冬小麦开始返青生长,土壤仍冻融交替,此时应及时进行耙地作业,以减少水分蒸发,提高土壤保墒能力。在南方,小麦已经拔节,油菜也开始开花,对水和肥的需求极高,农民们需根据天气情况适时追肥和灌溉。

惊蛰的传统习俗

惊蛰不仅是农耕生产的转折点,也是民间传统文化的重要体现。围绕惊蛰,人们形成了许多丰富多彩的习俗,这些习俗既体现了对自然的敬畏,也寄托了对美好生活的向往。

1. 吃梨:惊蛰时节,天气干燥,人们容易感到口干舌燥,吃梨可以润肺止咳,滋养身体。同时,梨谐音“离”,寓意着与害虫分离,远离疾病。

2. 蒙鼓皮:在古代,惊蛰这天人们会蒙鼓皮,因为传说中天庭有雷神击天鼓,人间也借此机会蒙鼓皮,以顺应天时,祈求事半功倍。

3. 打小人:惊蛰时节,春雷惊醒冬眠的蛇虫鼠蚁,人们手持清香、艾草熏家中四角,以驱赶害虫和霉运。后来,这一习俗逐渐演变成击打象征不顺心的人和驱赶霉运的“打小人”活动。

4. 祭白虎:民间传说白虎为口舌之神,每年惊蛰这天会出来觅食,开口伤人。因此,人们会在这一天祭拜纸老虎,以求化解是非,避免口舌之争。

5. 吃烙饼:在山东等地,人们有惊蛰吃烙饼的习俗,寓意着用粮食烙饼祈祷今年的粮食丰收。

惊蛰与自然界的变化

惊蛰不仅是农耕生产的起点,也是自然界万物复苏的象征。随着气温的回升和雨水的滋润,桃树、梨树、苹果树等果树开始开花,蜜蜂和蝴蝶在花间飞舞,传播花粉,促进植物的繁殖。同时,各种冬眠的动物也开始苏醒,四处觅食,整个自然界充满了生机与活力。

惊蛰的养生之道

在惊蛰时节,随着气温的回升和湿度的增加,人们也需要注意养生。保持饮食均衡,多吃蔬菜水果,避免过度食用辛辣、油腻、生冷的食物。同时,要调整作息时间,保持充足的睡眠,适当进行户外活动,如散步、慢跑、瑜伽等,增强体质,提高免疫力。在饮食上,可以选择红枣枸杞茶、春笋炖鸡、菠菜鸡蛋汤等养生菜品,以达到补中益气、养肝明目、提高免疫力等效果。

惊蛰的文化内涵

惊蛰不仅是一个节气的名称,更蕴含着丰富的文化内涵。它反映了古人对自然现象的敏锐观察和深刻理解,体现了人与自然和谐相处的智慧。在惊蛰这一天,人们通过各种习俗活动,寄托了对美好生活的向往和期盼,同时也表达了对自然界的敬畏和感激之情。

惊蛰与现代生活的关联

虽然现代社会的生活节奏日益加快,但惊蛰作为传统文化的重要组成部分,依然对现代生活产生着影响。它提醒我们关注自然节律的变化

- 上一篇: 轻松掌握:如何进入梦幻西游手游2藏宝阁官网

- 下一篇: 如何拨打95588转接到人工服务?

-

探秘惊蛰:由来、物候奇变、经典谚语、绝美诗词与文化深度解析资讯攻略11-08

探秘惊蛰:由来、物候奇变、经典谚语、绝美诗词与文化深度解析资讯攻略11-08 -

四季更迭,揭秘立春、立夏、立秋、立冬的准确日期资讯攻略11-29

四季更迭,揭秘立春、立夏、立秋、立冬的准确日期资讯攻略11-29 -

2020年二十四节气时间表(立春 - 谷雨),你都知道哪些?资讯攻略11-02

2020年二十四节气时间表(立春 - 谷雨),你都知道哪些?资讯攻略11-02 -

立春、立夏、立秋、立冬分别是在哪一天?资讯攻略11-16

立春、立夏、立秋、立冬分别是在哪一天?资讯攻略11-16 -

春暖花开之时,哪个生肖最应景?资讯攻略02-03

春暖花开之时,哪个生肖最应景?资讯攻略02-03 -

揭秘!蚂蚁庄园春分奇趣:为何‘蛋儿’成了主角?答案抢先看!资讯攻略10-25

揭秘!蚂蚁庄园春分奇趣:为何‘蛋儿’成了主角?答案抢先看!资讯攻略10-25