揭秘中秋贴:背后蕴含的文化深意

中秋帖:一笔书下的千古情思

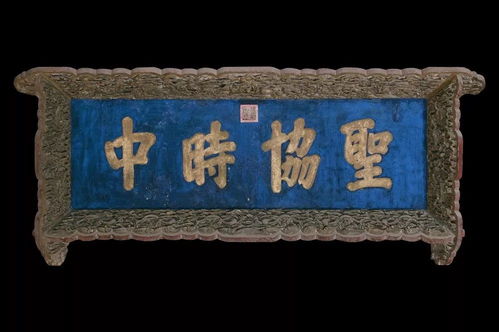

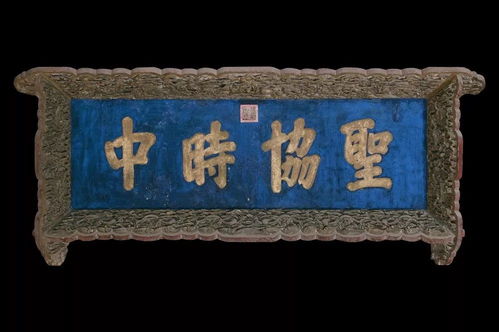

在中国书法艺术的浩瀚星空中,《中秋帖》如同一颗璀璨的明珠,历经千年,仍熠熠生辉。这幅由东晋书法家王献之所书的草书作品,不仅以其独特的艺术魅力吸引了无数书法爱好者与鉴赏家的目光,更以其背后的深厚文化底蕴和历史故事,令人为之倾倒。

《中秋帖》又称《十二月帖》,现藏于北京故宫博物院,是中华十大传世名帖之一。它原本为五行三十二字,后被割去二行,现仅存三行二十二字,释文为:“中秋不复不得相,还为即甚省如,何然胜人何庆,等大军。”虽然文字简略,且因年代久远,已无法完全准确地标点释读,但这并不妨碍我们感受到其笔法的雄浑与气韵的生动。

王献之,作为“书圣”王羲之的第七子,自幼便随父学习书法,得其笔法精髓。而后,他又进一步学习了张芝的草书,并在此基础上,对前人书法进行大胆变革,创造出了一种不拘六书规范、省并点画曲折、务求简易流便的“破体”。这种“破体”既保留了王羲之的含蓄古雅,又融入了张芝的奔放流畅,最终形成了王献之独特的书法风格。

《中秋帖》正是王献之这种书法风格的杰出代表。其笔法上承张芝、王羲之之矩度,下启张旭、怀素之法门,被誉为“一笔书”的杰出典范。在这幅作品中,王献之将章草、今草、狂草融为一体,线条跌宕起伏,时而粗犷、时而纤细,表现出强烈的节奏感和动态感。其用笔时而浓重、时而轻盈,如同行云流水般自然流淌,给人以无限的想象空间。

整幅作品气势磅礴、雄迈飞动,与王羲之书法作品中那种含蓄、古雅、流美的草书风格相比,显得神气外露,更具视觉冲击力。在章法布局上,《中秋帖》也展现出了王献之的匠心独运。字与字之间相互呼应,行与行之间错落有致,使得整个作品既有整体的美感,又不失细节的精致。每一个字都仿佛是一个生命体,在纸面上跳跃、舞蹈,共同编织出一幅动人的中秋画卷。

然而,《中秋帖》的流传过程并非一帆风顺。它曾与《快雪时晴帖》《伯远帖》一同被清乾隆帝收入内府,号为“三希”之品,是此三帖中唯一的一幅草书作品。在清朝末代皇帝溥仪被赶出紫禁城后,《中秋帖》与《伯远帖》曾一度流失民间,历经曲折才最终回归到故宫博物院。这段历史更为《中秋帖》增添了几分传奇色彩。

关于《中秋帖》的内容,虽然只有简短的二十二字,但其中却蕴含着丰富的情感与意象。有人认为,《中秋帖》可能是王献之在中秋佳节之际,对远方亲友的思念与祝福之情的抒发。中秋佳节,本就是团圆与思念的象征,而王献之作为一位才华横溢的书法家,更是将这种情感融入到了笔墨之间。他以简约的笔法、流畅的线条,勾勒出了一个充满诗意与温情的中秋世界。

在这幅作品中,我们可以感受到王献之对于书法的热爱与执着。他将自己的情感与思绪化作了笔下的每一个字、每一笔划,使得整幅作品充满了生命力与感染力。这种将个人情感与书法艺术相结合的创作方式,不仅使得《中秋帖》成为了一件艺术品,更使其成为了一种情感的寄托与传递。

同时,《中秋帖》也为我们提供了一个了解历史、感悟人生的宝贵机会。通过欣赏这幅作品,我们可以领略到中国书法的博大精深和无穷魅力。在王献之的笔下,我们看到了一个充满想象与创造力的书法世界,一个将个人情感与书法艺术完美融合的艺术天地。

《中秋帖》作为王献之的草书代表作,不仅代表了他在书法艺术上的卓越成就,更展现了中国草书艺术的独特魅力。其用笔简约、线条流畅、气韵生动的特点,使得整幅作品如同一幅流动的山水画,充满了诗意与美感。而王献之在创作过程中所展现出的创新精神与个性风格,更是为我们提供了一个学习书法、感悟人生的典范。

在欣赏《中秋帖》的过程中,我们不禁会被其独特的艺术魅力所折服。无论是其笔法的雄浑奔放,还是其章法的错落有致,都让人为之惊叹。而在这幅作品背后所蕴含的深厚文化底蕴和历史故事,更是为我们提供了一个了解中国书法、感悟传统文化的窗口。

此外,《中秋帖》还以其独特的艺术价值和文化意义,成为了中国书法史上的经典之作。它不仅影响了后世的书法家们,更在中华文化的传承与发展中占据了重要的地位。通过这幅作品,我们可以感受到中国书法的独特魅力与深厚底蕴,也可以更好地理解中华文化的精神内涵与价值追求。

总之,《中秋帖》是一幅充满诗意与美感的书法作品,它以其独特的艺术风格和文化底蕴,吸引了无数书法爱好者与鉴赏家的目光。在欣赏这幅作品的过程中,我们不仅可以领略到中国书法的博大精深和无穷魅力,更可以感受到其中所蕴含的深厚情感与文化价值。让我们一同走进《中秋帖》的世界,感受那份跨越千年的中秋情思吧!

-

揭秘:福娃背后蕴含的深意是什么?资讯攻略12-07

揭秘:福娃背后蕴含的深意是什么?资讯攻略12-07 -

揭秘“祥瑞御免,家宅平安”背后的深意与祈福文化资讯攻略12-05

揭秘“祥瑞御免,家宅平安”背后的深意与祈福文化资讯攻略12-05 -

揭秘:“张子妍”这个名字背后隐藏的深意资讯攻略01-23

揭秘:“张子妍”这个名字背后隐藏的深意资讯攻略01-23 -

揭秘“母在不庆生,父在不留须”背后的深意资讯攻略02-06

揭秘“母在不庆生,父在不留须”背后的深意资讯攻略02-06 -

揭秘:王艾琪名字背后的深意资讯攻略03-02

揭秘:王艾琪名字背后的深意资讯攻略03-02 -

揭秘:“道是无晴却有情”背后的深意是什么?资讯攻略02-13

揭秘:“道是无晴却有情”背后的深意是什么?资讯攻略02-13