揭秘:端午节为何不建议孩子外出?

端午节,作为中国传统节日之一,承载着深厚的历史文化底蕴和丰富的民俗活动。然而,关于“端午节不能让孩子出门”的说法,在不少地区流传甚广。这一观念背后,既有古老的传统习俗影响,也融入了民间传说与安全考量的因素。本文将从历史渊源、民俗解释、现代视角下的安全考虑及文化传承与科学理性四个方面,深入探讨这一说法,旨在为读者提供一个全面而深入的理解。

历史渊源与民俗解释

端午节,又称龙舟节、五月节等,其起源可追溯至战国时期,与楚国大夫屈原的传说紧密相连。屈原忧国忧民,投江自尽后,人们划船捞救并投粽子以防鱼虾伤害他的身体,这些行为逐渐演变为端午节划龙舟、吃粽子的习俗。在这一背景下,“不让孩子出门”的说法,一定程度上与古人对这一日子的特殊情感和对屈原的纪念有关。

传统上,端午被视为一个“恶月恶日”,古代医学典籍中记载此时节易发瘟疫、虫蛇出没,加上气候转暖,病菌繁殖加快,因此被视为不吉。为保护家中弱小,特别是儿童,避免他们在外遭遇不测,如被疾病侵扰或遇到毒蛇猛兽,家长往往选择限制孩子的外出活动,这一做法逐渐演化为一种习俗。

此外,民间还流传着端午节鬼门关大开,邪灵、恶鬼游荡人间的说法。在这样的信仰体系下,儿童因其纯真无邪、阳气较弱,更容易受到不良气场的侵扰,故而有“躲午”的习俗,即通过让孩子待在家中或佩戴艾草、香囊等物,以驱邪避害,保佑平安。

现代视角下的安全考虑

尽管上述解释带有浓厚的迷信色彩,但从现代安全的角度来看,端午节期间确实存在一些客观的安全隐患,尤其是对于儿童而言。

首先,端午节正值初夏,天气逐渐炎热,河流湖泊进入溺水事故高发期。而划龙舟等传统活动往往在水域进行,容易吸引孩子前往观看甚至尝试下水,增加了溺水风险。因此,限制儿童在未经成人监护的情况下独自外出,特别是靠近水域,是一种有效的预防措施。

其次,端午期间,不少地方会燃放鞭炮、悬挂艾草、喝雄黄酒等,以驱邪避疫。这些习俗若处理不当,如鞭炮管理不善或儿童误食雄黄酒,都可能引发安全事故。因此,家长加强对孩子的看护和教育,避免他们接触潜在的危险物品,是确保节日安全的关键。

文化传承与科学理性

面对“端午节不能让孩子出门”的传统观念,我们应秉持文化传承与科学理性相结合的态度。一方面,这些习俗反映了中华民族对自然规律的认识和对祖先智慧的尊重,是连接过去与现在的文化纽带。通过讲述端午节背后的故事,不仅能增强孩子的民族认同感,还能促进家庭间的情感交流。

另一方面,我们也应倡导科学的育儿观和安全意识。在确保传统节日氛围的同时,教会孩子识别并规避风险,比如在水边玩耍时的自我保护知识,以及如何正确处理火源、药品等潜在危险物品。此外,利用现代科技手段,如通过亲子共读电子书、观看安全教育视频等方式,让儿童在享受节日乐趣的同时,学习到更多实用的安全知识。

打破误解,理性庆祝

值得注意的是,“不让孩子出门”并非端午节不可动摇的铁律。在理解和尊重传统习俗的基础上,我们可以根据现实情况灵活调整,寻找更为合理的庆祝方式。例如,组织家庭内部的龙舟模型制作比赛、粽子包制体验,或参加社区组织的安全教育活动,既保留了节日的文化内涵,又确保了孩子的安全与快乐。

此外,家长还可以通过讲述屈原的故事、端午节的由来及各地不同的庆祝方式,激发孩子对中国传统文化的兴趣,引导他们从更广阔的视角理解和尊重多元文化。在传承与创新之间找到平衡,让传统节日成为连接家庭、社区乃至国家的桥梁,而非束缚。

结语

综上所述,“端午节不能让孩子出门”这一说法,虽然源自古代特定的社会文化背景,但其背后蕴含的对家庭安全的重视,至今仍具有现实意义。在现代社会,我们应当结合科学的育儿理念和安全意识,对传统节日习俗进行理性的审视与传承。通过教育孩子识别风险、自我保护,同时享受节日的欢乐与文化的熏陶,让端午节成为一个既传统又安全、充满教育意义的节日。在这样一个过程中,我们不仅是在庆祝一个节日,更是在传递一份爱与责任,让传统文化的光芒在新时代继续闪耀。

- 上一篇: 揭秘QQ空间游戏梦之队:强化成就全攻略与高效强化技巧

- 下一篇: 超实用《小苹果儿》游戏攻略第二期

-

端午为何不宜言快乐?揭秘背后的文化意蕴资讯攻略11-21

端午为何不宜言快乐?揭秘背后的文化意蕴资讯攻略11-21 -

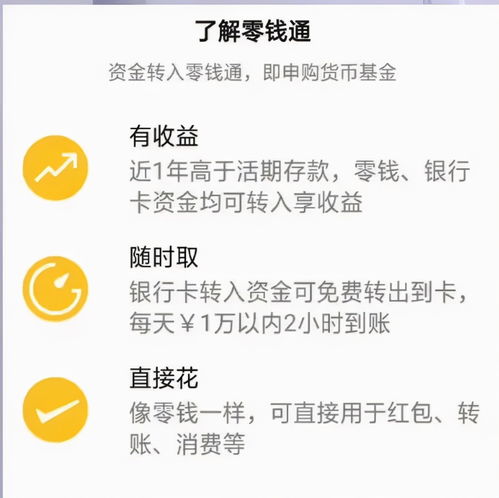

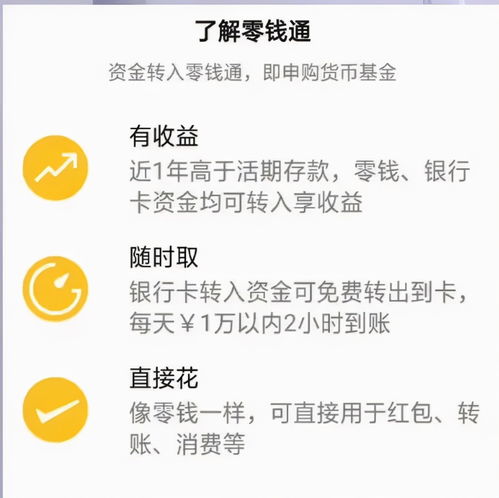

揭秘:零钱通的隐忧——为何专家不建议将钱存放其中?资讯攻略02-14

揭秘:零钱通的隐忧——为何专家不建议将钱存放其中?资讯攻略02-14 -

15年清明、端午、五一、十一、中秋节放假安排是怎样的?资讯攻略11-28

15年清明、端午、五一、十一、中秋节放假安排是怎样的?资讯攻略11-28 -

《揭秘〈亲爱的孩子们〉:小女儿缘何身陷囹圄?》资讯攻略11-16

《揭秘〈亲爱的孩子们〉:小女儿缘何身陷囹圄?》资讯攻略11-16 -

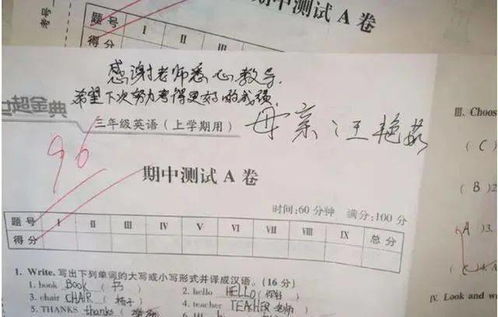

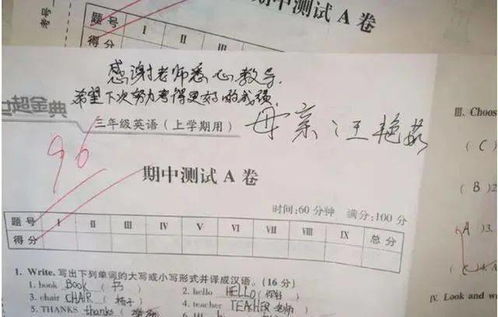

如何巧妙撰写:面对孩子考试成绩不佳时的鼓励与建设性家长评语资讯攻略10-24

如何巧妙撰写:面对孩子考试成绩不佳时的鼓励与建设性家长评语资讯攻略10-24 -

孟晚舟为何不与父亲任正非同姓?资讯攻略11-17

孟晚舟为何不与父亲任正非同姓?资讯攻略11-17